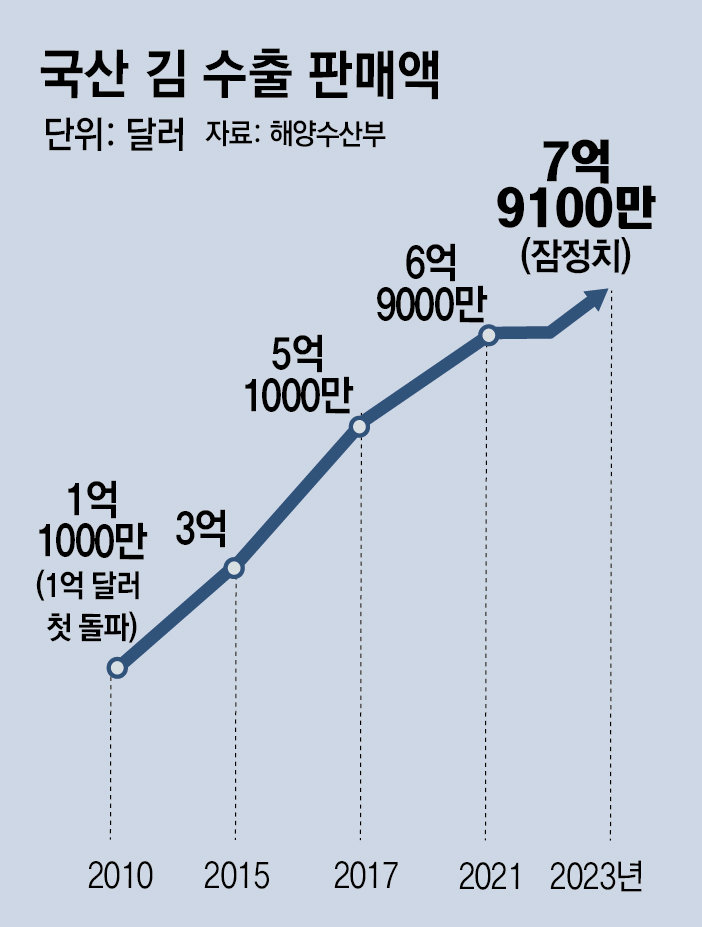

[위클리 리포트] 한국 김 수출, 역대 최대

수출량 13년 만에 7배 성장, 전 세계서 한중일 3국만 생산… 한국만 얇기 조절 기술 보유

미국-일본 등 120개국 수출… 맛김-김부각, 매대 가득 채워

점유율 70.6%로 압도적 1위… 어촌 고령화-기후 변화는 과제

‘김을 먹게 된 지 1초’라는 자막이 달린 영상 속 남자가 김을 손으로 집어 밥을 싸 먹는다. 점차 젓가락질이 능숙해지며 김을 밥에 붙여 먹기 시작하던 남자는 ‘10년 차’라는 자막이 나오자 밥을 한 숟갈 먹고 싸 먹기도 귀찮다는 듯이 능숙하게 손가락으로 집어 김을 먹는다. 2022년 10월 업로드된 후 1억 뷰를 기록한 이 영상에는 ‘맛있어 보인다’ ‘한국 김을 먹어 보고 싶다’ 등의 댓글이 달렸다. ‘Korean seaweed’로 검색해서 나온 다른 영상들 역시 ‘맛있다’ ‘중독성 있는 맛’ 등의 반응들이 주류였다.》

● 수출액 첫 7억 달러 넘긴 한국 김

한국산 김은 일반 김, 김부각, 김 튀김 등 다양한 종류의 간식으로 가공돼 판매 중이다. CJ제일제당은 미국과 유럽을 전략 지역으로 삼아 코리안BBQ, 핫칠리 맛 등의 김 스낵을 주력으로 팔고 있다. 적극적인 공략에 힘입어 지난해 상반기(1∼6월) CJ제일제당의 김 제품 해외 매출은 전년 대비 30% 늘었다. ‘양반김’으로 유명한 동원F&B도 지난해 해외에서 약 450억 원의 매출을 올리며 순항하고 있다.

현재 김은 미국 일본 중국 태국 러시아 등 120개국으로 수출되고 있다. 2010년 64개국에서 2배로 늘었다. 지난해 말 방문한 태국 방콕 중심가의 한 마트에서는 한국산 맛김, 김자반, 김부각 등이 매대 한 줄을 가득 채우고 있었다. 태국의 김 과자 브랜드인 ‘타오케노이’와 맞먹을 정도의 규모였다. 매장을 찾은 태국인 니 씨(36)는 “태국도 김과자가 있지만 한국에서 만든 김 과자를 좋아해 자주 사먹는다”고 말했다

● 제조법·품종 개발로 위기 극복

품질도 우수하다. 김은 조수간만의 차가 큰 곳에서 잘 자란다. 한국의 서해안과 남해안이 김 재배에 최적의 조건을 갖추고 있다고 평가되는 이유다. 실제 국내 생산 김의 80%가 전남에서 재배된다.

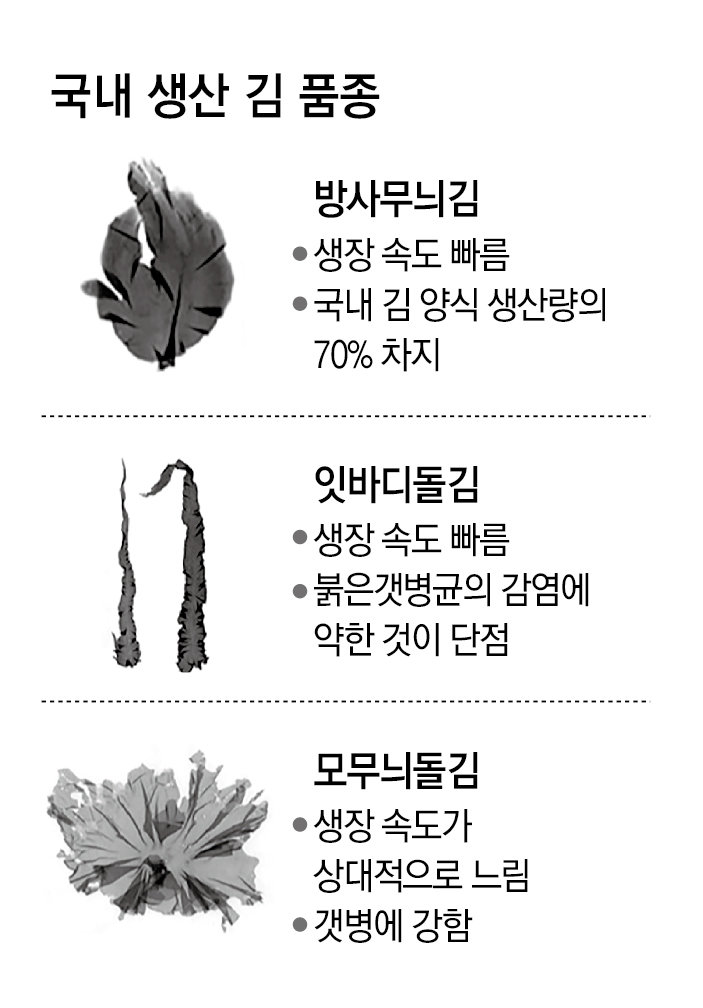

돌파구는 기술 혁신에서 나왔다. 1980년대 초반 부류식 제조법이 개발되며 대량 생산의 길을 열었다. 부류식이란 바닷가에서 하얀 스티로폼 등을 띄워놓고 그 아래로 그물을 걸어 김을 기르는 제조 방법이다. 깊은 바다에서도 김을 기를 수 있어 오늘날에도 김 양식에서 가장 많이 사용되는 방식이다. 신품종 개발도 성공했다. 1990년대 초반 돌김 포자화에 성공하며 일본에 없는 독자적인 품종을 가지게 된 것이다. 맛과 향이 좋은 돌김은 한국 김 산업에서 반전의 계기가 됐다.

같은 기간 일본의 김 양식은 폐쇄적 운영과 어촌의 고령화로 한국에 비해 경쟁력이 떨어지기 시작했다. 한때 1억2000만 속까지 생산되던 생산량이 서서히 줄며 수요를 충당하기도 어려워졌다. 결국 1994년 수출 제한을 풀고 한국 김을 다시 수입하기 시작했다. 지난해 일본은 한국 김 수출의 18%를 차지해 단일 국가로는 미국(21%)에 이어 2위였다.

일본의 김 생산량은 2022년 약 4800만 속으로 51년 만에 최저였다. 같은 해 한국은 일본의 3배가 넘는 1억5172만 속을 생산했다.

● 인력 부족과 기후 변화는 과제

‘검은 황금’이 된 김 수출의 미래는 여전히 긍정적인 부분이 많다. 시장에서 독보적인 지위를 가지고 있기 때문이다. 2022년 기준 세계 김 시장에서 한국의 점유율은 70.6%로 압도적인 1위다. 물량도 탄탄하다. 전국의 김 양식 면적은 약 600㎢로, 서울 여의도의 218배에 달한다.다만 해결해야 할 과제도 뚜렷하다. 계속 줄어드는 어촌 인구가 그 첫 번째다. 농어촌기금본부에 따르면 2022년 어촌의 어가 수는 4만2536가구로, 2000년 8만1571가구에서 47.9% 줄었다. 어가 인구는 25만1349명에서 9만805명으로 63.9% 줄었다.

고령화도 빠르게 진행되고 있다. 수협중앙회에 따르면 2022년 전국 어촌의 70대 이상 인구 비율은 41.1%를 차지했다. 궂은일을 담당하는 외국인 노동자가 없으면 사실상 업을 접어야 하는 셈이다. 어업계 관계자는 “어촌 현장에서는 이미 외국인 인력을 확보하기 위한 인력 쟁탈전이 빈번하게 벌어지고 있다”며 “별다른 대책이 없으면 고령화가 먼저 찾아온 일본의 전철을 따라갈 것”이라고 말했다.

기후 변화로 인한 생산 감소도 우려하는 지점이다. 통상적으로 김 양식은 가을에 채묘(포자를 발 등에 고정시키는 것)를 시작해 4∼5월경까지 기르고 수확한다. 바닷물이 차가워지는 시기에 수온에 맞춰 채묘를 하고, 급격히 수온이 올라가기 전에 수확하는 방식이다.

하지만 기후 변화로 인해 수온이 오르며 채묘 시기가 늦어지고 있다. 이에 따라 수확 시기가 짧아지는 것은 물론이고 폐사율도 높아지고 있다. 최병락 한국김수출협회 부장은 “지난해의 경우 폭염으로 수온 하락이 늦어지며 채묘가 늦어졌다”며 “품종 개량을 포함한 기후 변화에 대한 대처가 필요한 때”라고 말했다.

정서영 기자 cero@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘개인 파산’ 홍록기, 오피스텔 이어 아파트도 경매 나와

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

당론 1호법안 ‘5대 분야 31개’ 쏟아낸 與… “재탕에 백화점식 나열”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

댓글 0